オリジナル絵の具2

2016年9月19日

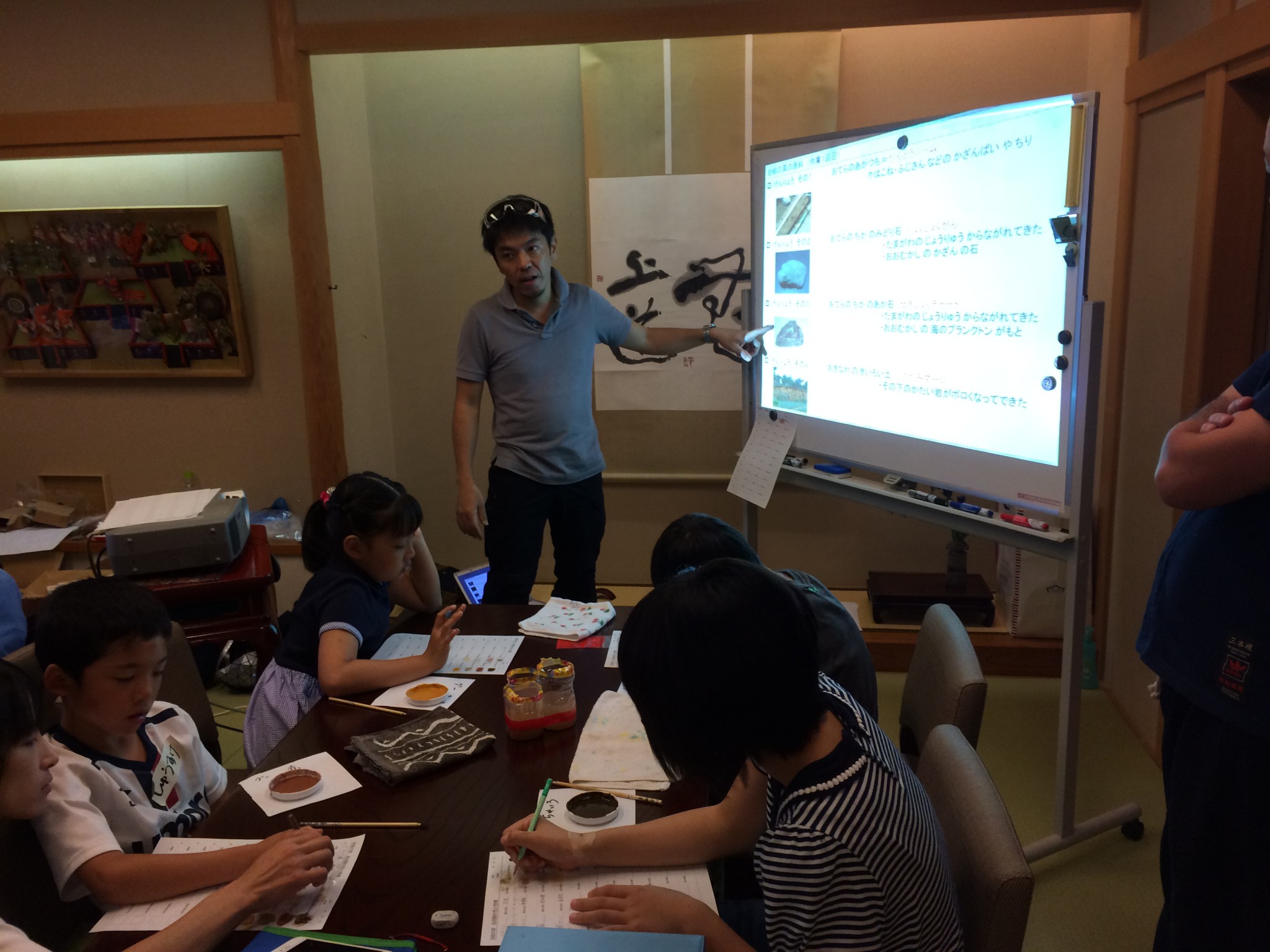

「美術と地学(地球科学)」子供科学実験教室レポート2

○三田一雄先生より

実験教室はいかがでしたか。普段は出来ないことを体験し、発見や工夫をしてもらいたいと思っていました。参加してくれた皆さんが一所懸命とりくんでくれたので、予想以上に良いものになったと思います。絵は大切にしてくれると嬉しいです。段取りが上手く行かなかったことはごめんなさい。また皆さんとお会いすることを楽しみにしております。

○小森次郎先生より

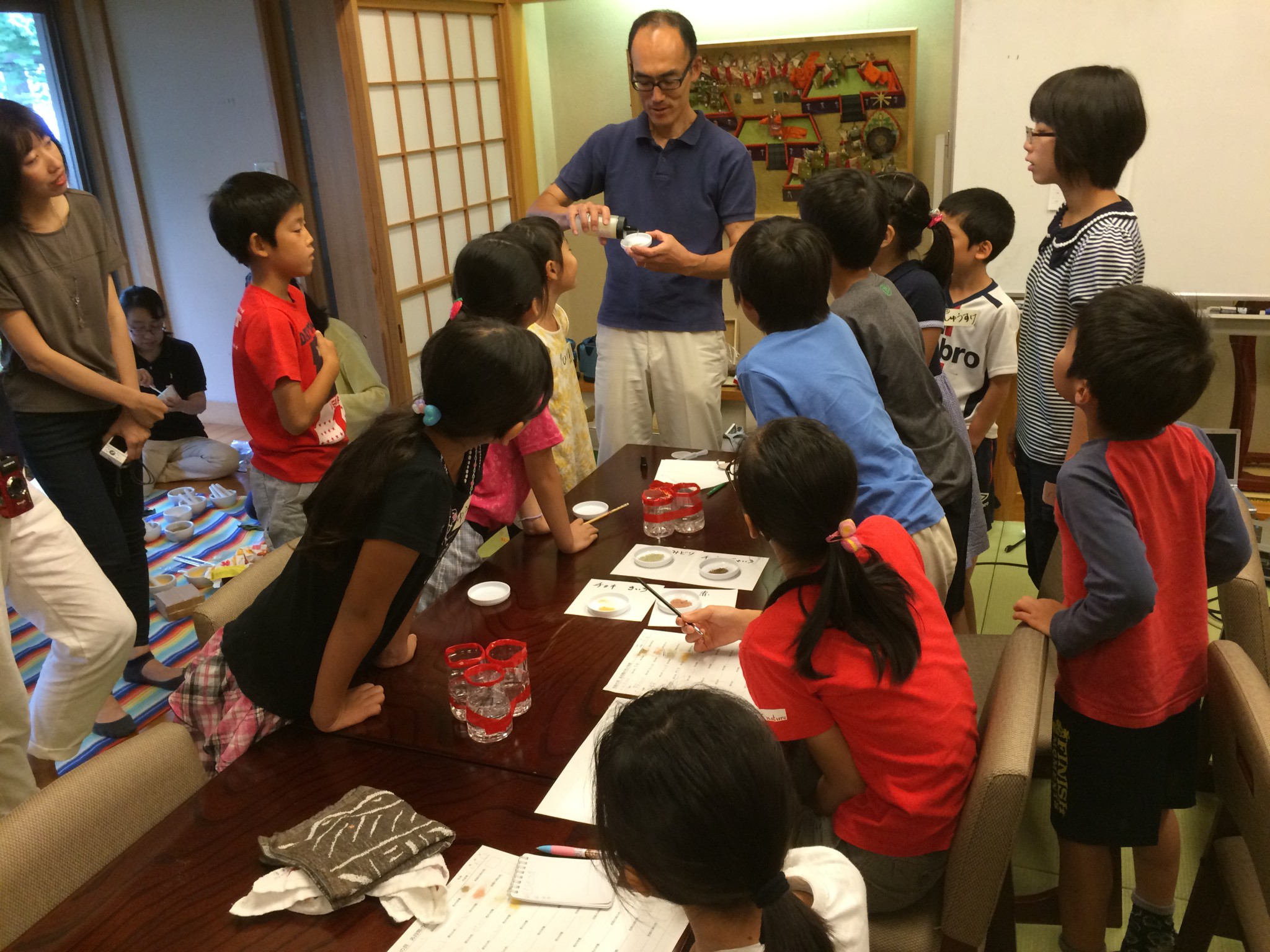

今年の夏休み子供科学実験教室のテーマは「岩絵の具」でした。子供たち自身の手で石や泥から絵の具を作り、最後には絵を描くというものです。参加された皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。乳鉢を使ってグリグリと石をすりつぶす感触や、石器時代の壁画を残した古代人の気持ちを「感じ」たり、完成した絵の具と原石の色が違うことや、自然の石から派手な色はなかなか作れないということなどを「知って」もらえたならば私たちもうれしいです。

今回の絵の具の材料の他にも世の中には様々な石があります。さらに石だけではなく生物からも絵の具は作られます。そのような材料を使ってこれからも絵の具作りを試してみてはどうでしょうか。その時は、完成した絵の具の色合いの他に、潰す時の手応えや匂い、乳鉢の汚れ方など、なぜそうなったのかという疑問を抱いてもらい、その理由を調べてもらえれば、それこそ美術と科学のコラボになるはずです。ぜひぜひ挑戦を!