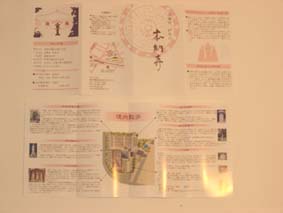

お会式のご案内

宗祖日蓮大聖人728遠忌御報恩法要

(平成20年の本納寺お会式)

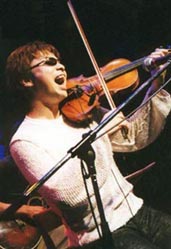

奉納演奏

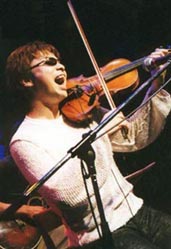

ヴァイオリンライブ「心の握手」増田太郎

10月17日(土)午後6時開式(無料)

20歳で直面した《失明》という現実を《障害》や《欠損》として受け止めるのではなくそこから生まれる新たな《可能性》を見出した盲目のヴァイオリニスト、増田太郎。《ヴァイオリンを弾きながら歌う》という独自のスタイルを確立し、全国各地で音楽活動を展開。

その生命力あふれる演奏を目にした人たちからは「ヴァイオリンのイメージが180度変わった」など、驚嘆の声がよせられています。

「誰もが日々の忙しさのなかで

ふと見えなくなっているものがあるはず

だからこそ《心のセンサー》を磨いて

たくさんの《気づき》を体感することが

とても大切だと思うんです

『誰もが素晴らしい可能性を持っている』

ぼくはそう信じています」(増田太郎)

~ 増田太郎プロフィール ~

5歳よりヴァイオリンを始め、20歳で視力を失うが、《ヴァイオリンを弾きながら歌う》という独自のスタイルで音楽活動を展開。 その生命力あふれる演奏が、フジTV《とくダネ!》をはじめ、新聞各紙に取り上げられる。現在、通常のコンサートに加え、講演と演奏を融合した《講演ライブ》で全国を訪れている。

楽曲『雲』がNHK「みんなのうた」で放送されたほか、 2006年、普天間かおりさんに提供した楽曲《花星賛歌》(はなほしさんか)がテレビ東京《美の巨人たち》のエンディングテーマに起用される。

毎年クリスマスイブに「音の出る信号機」設置にむけて放送されている ニッポン放送《ラジオ・チャリティ・ミュージックソン》に、2002年より出演。

現在、レギュラーラジオ番組「増田太郎ミュージックシュタイン」 (茨城・和歌山、沖縄放送)のパーソナリティ。

2008年、 エッセイ「拍手の中に『笑顔』が見える」にて、毎日新聞主催「第6回オンキヨー点字作文コンクール」グランプリを受賞。

今年5月、NYセントラルパークで開催された《JAPAN DAY2009》に、 日本からの招聘アーティストとして出演。

増田太郎ホームページ http://tarowave.com

本納寺花展・書道展のお知らせ

10月17日(土)18日(日)10時~16時

今年も本納寺客殿で花展を開きます。秋の花でいっぱいの本納寺をお楽しみ下さい。

信徒会館では、大人・子供書道教室及び写経会のみなさんの作品を展示する書道展を開催します。

併わせてご覧下さい。